近日,齊魯工業(yè)大學海洋技術(shù)科學學部海洋環(huán)流與波動團隊在極端氣候方向的研究工作取得了新進展,相關(guān)成果線上發(fā)表于環(huán)境科學國際知名期刊《Environmental Research Letters》。

過去對海洋鹽度變化的研究主要集中在某個特定尺度上,包括鹽度的季節(jié)變化、年際間變化或年代際變化,但對鹽度極值的空間分布及其形成機制的討論較少。本研究利用1993-2020年的日均再分析數(shù)據(jù),詳細描述了高鹽度和低鹽度極值的空間分布特征和控制因素。

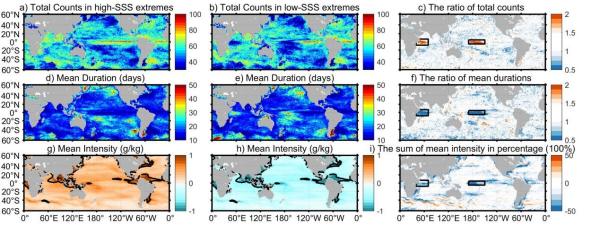

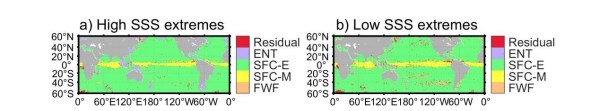

研究發(fā)現(xiàn),全球范圍內(nèi)高鹽度和低鹽度極端事件的發(fā)生個數(shù)、持續(xù)時間和強度呈現(xiàn)對稱分布的趨勢(圖1)。平均持續(xù)時間約為5到10天,平均強度為0.2到0.3克/千克。除赤道地區(qū)外,中尺度渦是控制全球海洋鹽度極端事件時空特性的主要機制(圖2)。而在赤道地區(qū),大尺度流動是極端事件的主要控制因素。由于控制機制在高鹽度和低鹽度極端事件的空間分布上一致,因此它們的空間分布特征也是一致的。

圖 1 (a)1993-2020高鹽度極端事件個數(shù)、(d)平均維持時間和(g)強度的空間分布。

(b, e, h)低鹽度極端事件特性的分布特征。(c、f、i)高和低鹽度極端事件的空間分布差異性。

同時,本項研究還發(fā)現(xiàn)在赤道印度洋西部和太平洋中部,低鹽度極端事件的持續(xù)時間更長、強度更大(圖1)。通過利用鹽度守恒方程和合成分析,我們發(fā)現(xiàn)太平洋的ENSO現(xiàn)象和印度洋的IOD現(xiàn)象導致的強降水催生了特殊的低鹽度事件,從而導致高、低鹽度事件存在差異。本項研究進一步完善了當下對海洋極端事件的認識。鹽度極端事件可以改變海氣耦合的緊密性,同時對海洋狹鹽生物的生存也有著重要影響。該項成果可為深入海洋極端事件奠定基礎(chǔ),同時對描繪生態(tài)系統(tǒng)的變化有指導作用。

圖2 (a)高鹽度極端事件和(b)低鹽度極端事件的主要控制因素。綠色代表中尺度渦,

黃色代表大尺度流動、橙色代表淡水通量、紫色代表卷挾,紅色代表余量作用。

海洋學部海洋環(huán)流與波動團隊的研究工作主要涉及近海多尺度海洋動力過程、極區(qū)環(huán)境與氣候變化、海洋數(shù)值模擬等領(lǐng)域。本篇論文的第一作者是海洋學部的劉浩博士,合作作者來自于自然資源部第一海洋研究所和中科院海洋研究所等研究單位。

相關(guān)成果:

Hao Liu, Tengfei Xu, Delei Li, Xunwei Nie & Zexun Wei. (2023). Sea Surface Salinity Extremes Over the Global Ocean. Environmental Research Letters, 18(11). https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ad0165.

魯公網(wǎng)安備 37021202001273號

版權(quán)所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所

地址:中國青島苗嶺路37號

電話:0532-58628535

ICP備案號:魯ICP備2020037682號